Введение

Российское общество в результате множества одновременно действующих факторов – гигантского катаклизма, которым явился распад СССР, порожденного им кризиса идентичности и колоссальных по масштабам переселенческих и миграционных потоков; двух десятилетий неэффективных рыночных реформ и вызванных ими процессов перераспределения собственности и доходов и деградации экономики; идеологического прессинга и мировоззренческого разброда, происходящего на фоне информационного взрыва и революции средств массовых коммуникаций; внешне- и внутриполитических ошибок власти; наконец, враждебного внешнего влияния – оказалось раздробленным по множественным линиям раскола.

В то же время этот раскол, являясь порождением кризисных процессов, сам выступает важным фактором, затрудняющим преодоление системного кризиса, в котором оказалось общество, и жестко лимитирующим возможности поступательного развития. Кроме того, в условиях обострения геополитического противостояния общественный раскол представляет собой прямую угрозу самому дальнейшему историческому существованию русской цивилизации.

Многоаспектность и многофакторность общественного раскола определяют объективную сложность исследования данного феномена и предопределяют неоднозначность возможных методологических подходов к его анализу.

В данном докладе в силу понятных ограничений мы сосредоточились лишь на нескольких – наиболее актуальных и фундаментальных, на наш взгляд, – линиях общественного раскола, а именно на тех из них, которые проистекают из а) социально-экономической дифференциации (расслоения по доходам, имущественному признаку и социальному статусу), б) противоречий на национальный (этнокультурной и этнорелигиозной) почве, в) отчуждения элит от народа, г) самопротивопоставления так называемого «креативного класса» остальным группам общества.

В действительности линий и направлений раскола гораздо больше, и многие из них остались за пределами рассмотрения, предпринятого в данном докладе. Их анализ мог бы стать вторым этапом комплексного исследования.

Глава 1. Социально-экономическое расслоение как фактор раскола

В течение семи десятилетий в XX веке наша страна развивалась на основе доктрины, предполагавшей построение бесклассового общества, а следовательно, в доходно-имущественном плане – общества с высокой степенью равенства. Начиная с перестройки, а затем в течение всего периода реформ был осуществлен радикальный слом этой модели, вектор общественного развития сменился на противоположный, и наше общество в материальном отношении резко поляризовалось. В этом процессе мы явно зашли слишком далеко, поставив под удар многие важнейшие общественные скрепы. Единство российского социума оказалось под вопросом.

Принципиально важно также, что это все происходило на фоне углубляющегося экономического отставания России от других стран. Российская экономика находится в состоянии застоя и структурной деградации. Будущее нашей страны и Русской цивилизации сейчас непосредственно зависит от возможности совершения «большого рывка» (этому вопросу был посвящен первый доклад Изборского клуба), необходимого для быстрого наверстывания отставания, сокращения возникшего разрыва с развитыми и динамично растущими развивающимися странами. А для осуществления этого рывка принципиально важен мобилизационный общественный проект, который предполагает консолидацию социума вокруг общих целей развития и идеологии общего дела и общего блага.

В то же время одним из серьезнейших препятствий на пути этого является раскол в российском социуме – идущий по разным плоскостям и имеющий самые разные причины. Среди этих причин есть и намеренные действия, и провокации враждебных сил, которые искусственно создают почву для общественных конфликтов, так сказать практически на пустом месте. Но существуют и объективные обстоятельства и условия, без преодоления которых единение социума для общего дела вряд ли возможно.

Одной из таких объективных проблем является социальное и имущественное расслоение, наблюдающаяся поляризация общества по уровню благосостояния, доходам и активам.

Причем, как показывают результаты исследования Института социологии РАН и Фонда Эберта «Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011), самое распространенное по частоте переживания чувство у опрошенных – чувство несправедливости всего происходящего вокруг, его испытывают более 90%. Более того, 34% опрошенных постоянно, а 38% – иногда испытывают желание «перестрелять всех взяточников и спекулянтов, из-за которых жизнь в стране стала такой, какова она сейчас». То есть ощущение несправедливости жизни в стране характерно для большинства россиян, независимо от их дохода.

Таким образом, именно социальное расслоение (имущественное, по доходам и по социальному статусу – реальному положению в системе распределительных отношений) и его отражение в общественном сознании как выражение крайней несправедливости существующих общественных отношений является наиболее фундаментальной и, видимо, первостепенной по значимости линией раскола в современном российском обществе (хотя и не обязательно на данный момент самой острой или наиболее взрывоопасной).

1.1. За усиливающейся дифференциацией стоит проблема застойной бедности

В риторике правительственных чиновников финансово-экономического блока часто звучат данные о росте средних доходов, средних зарплат, среднего размера пенсий. Однако эти данные мало о чем говорят, так как они сродни показателю «средней температуры по больнице», ведь в средних доходах растворены и доходы миллиардеров-олигархов, и нищих. Сделать на основе этих данных и их динамики вывод о том, как живет большинство населения, практически невозможно, если не прибегнуть к анализу распределения доходов и богатства. Кроме того, чаще всего в заявлениях и отчетах фигурируют данные о динамике номинальных показателей – для того чтобы их правильно оценить, нужно сделать сравнение с динамикой цен (причем с учетом их структуры), с официальным и реальным прожиточным уровнем и т.д.

Обратимся к данным ежемесячных докладов Росстата «Социально-экономическое положение России». В этих докладах один раз в квартал статистическое ведомство страны приводит данные о социально-экономической дифференциации населения. Последние сопоставимые между собой данные (выполненные по единой методике) относятся к осени 2012 года.

Если опираться на эти официальные данные, то в середине 2012 года у 28,8% россиян среднедушевые доходы не дотягивали до 10 тыс. рублей, 48,6% граждан имели доход в размере менее 15 тыс. рублей, а 70% населения имели душевые доходы ниже средней величины по стране в целом (24,2 тыс. рублей). Доходы, превышавшие уровень в 35 тыс. рублей, имели лишь 14,5% наших сограждан.

Любопытно, что в итоговом докладе «Социально-экономическое положение» за 2012 г. Росстат зачем-то впервые изменил членение по доходным группам, введя новые диапазоны, и данные стали не сравнимыми напрямую с предыдущими периодами (таблица 1).

Таблица 1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % от общей численности населения.

|

Все население

|

100

|

|

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, рублей

|

|

|

до 5000,0

|

6,0

|

|

5000,1-7000,0

|

7,0

|

|

7000,1-10000,0

|

12,2

|

|

10000,1-14000,0

|

15,4

|

|

14000,1-19000,0

|

15,5

|

|

19000,1-27000,0

|

16,6

|

|

27000,1-45000,0

|

16,9

|

|

свыше 45000,0

|

10,4

|

Источник: Росстат

Некоторые исследователи уже подвергали сомнению и критике эти данные. Например, И.Березин обратил внимание на то, что средний доход, который может быть получен путем нехитрых арифметических действий на основе данной таблицы, примерно на 12% больше той цифры, которая приводится в другой части сводного доклада Росстата. Из этого он делает вывод, что данные этой таблицы явно «приукрашивают» реальное распределение доходов.

Отметим, что данные о доходах, приводимые в указанных докладах Росстата, выводятся на основе использования не столько точных замеров, сколько оценок и аппроксимаций. В силу этого они весьма приблизительны и кроме того легко могут быть объектом статистических манипуляций. Более точную картину можно увидеть, лишь прибегая к эмпирическим детальным исследованиям семейных бюджетов. Такие исследования проводятся нечасто. И крайне удачно, что одно такое исследование было проведено Росстатом совсем незадолго до выхода итогового доклада. И выводы, следующие из данного обследования, существенно отличаются от данных итогового доклада.

Вот как выглядит ситуация с дифференциацией по доходам по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проведенного Росстатом осенью 2012 г. (таблица 2).

Таблица 2. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов (данные выборочного обследования домашних хозяйств, на конец II квартала 2012 г., в % к итогу).

|

Всего обследуемых

|

100

|

|

в том числе со среднедушевыми денежными доходами, в месяц, рублей:

|

|

|

до 500,0

|

0,1

|

|

500,1-2500,0

|

2,1

|

|

2500,1-4500,0

|

7,8

|

|

4500,1-6500,0

|

12,3

|

|

6500,1-8500,0

|

12,4

|

|

8500,1-10500,0

|

10,8

|

|

10500,1-12500,0

|

9,1

|

|

12500,1-14500,0

|

8,2

|

|

14500,1-16500,0

|

6,0

|

|

16500,1-18500,0

|

4,6

|

|

18500,1-20500,0

|

3,7

|

|

20500,1-22500,0

|

3,0

|

|

22500,1-24500,0

|

2,9

|

|

24500,1-26500,0

|

2,2

|

|

26500,1-28500,0

|

2,7

|

|

свыше 28500,0

|

12,1

|

|

Итого с доходами ниже средней величины по России (24200 рублей)

|

83,0

|

Источник: Росстат

По итогам II квартала 2012 г. на долю семей со среднедушевыми доходами ниже 10,5 тыс. рублей пришлось более 45,5% обследованных россиян – то есть выборочное обследование выявило, что эта доля в 1,58 раза больше, чем приводится в официальном докладе Росстата за тот же период! 63% населения (в 1,3 раза больше, чем в официальном докладе!) имеют душевые доходы в размере менее 15 тыс. рублей. При этом в категорию граждан, имеющих доходы меньше средней величины по России, попало около 83% наших сограждан (а не 70%, как следовало из официальных данных). Из этих же данных выборочного обследования следует, что уровень нищеты (удельный вес населения, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня, который на момент обследования находился вблизи границы диапазона 6500 рублей в месяц) составил около 22,3% – а это почти в два (!) раза выше официальных данных за тот же период.

Можно сравнить данные выборочного обследования, представленные в таблице 2, также с данными в таблице 1, относящимися к концу 2012 г., – там сумма долей по первым двум строкам (доходы до 5000 руб. и доходы от 5000 до 7000 руб.) составляет 13,0% – эта цифра в 1,7 раза меньше, чем 22,3%, а ведь в группу с доходами до 7000 рублей на душу должна была попасть не меньшая, а большая доля населения, чем в группу до 6500 рублей в выборочном обследовании! Уже это наглядное сопоставление позволяет судить о масштабах манипуляций с официальной сводной статистикой Росстата, приводимой в его докладах.

Говоря о проблемах благосостояния, следует различать уровень нищеты и уровень бедности. Согласно методике, применяемой в странах ЕС, к бедным относят тех, чьи доходы не дотягивают до уровня 60% от средней для той или иной страны величины душевых доходов. Если применить этот формальный критерий к России, то в нашей стране, согласно данным того же выборочного исследования, бедняками являются почти 63% населения, а не около 40%, как это следует из итоговых сводных данных из доклада Росстата «Социально-экономическое положение» за 2012 г. (60-типроцентный уровень от величины средних доходов проходит вблизи 14 тыс. рублей в месяц – именно здесь, видимо, и должен был бы находиться реальный, а не фиктивный – чисто физиологический – прожиточный уровень).

Несмотря на явное ощущаемое улучшение ситуации по сравнению с 1990-ми годами, очевидно, что говорить о преодолении нищеты и бедности в России явно не приходится, если принять во внимание, что от одной пятой до одной четверти населения страны имеют доходы, которые едва обеспечивают им уровень физиологического выживания, а почти две трети населения прозябают в состоянии застойной нищеты и бедности – как с точки зрения величины доходов, так и исходя из структуры потребительской корзины.

1.2. Неравенство за порогом безопасности

Для характеристики существующего уровня неравенства (а также для отслеживания его динамики и проведения международных сопоставлений) чаще всего используют два показателя: децильный коэффициент (в терминологии, которую использует Росстат, – коэффициент фондов), который отражает разницу между уровнем доходов 10% наиболее богатых и 10% наименее социально защищенных граждан, а также более сложный показатель, полнее и более детально учитывающий картину распределения, – индекс Джини.

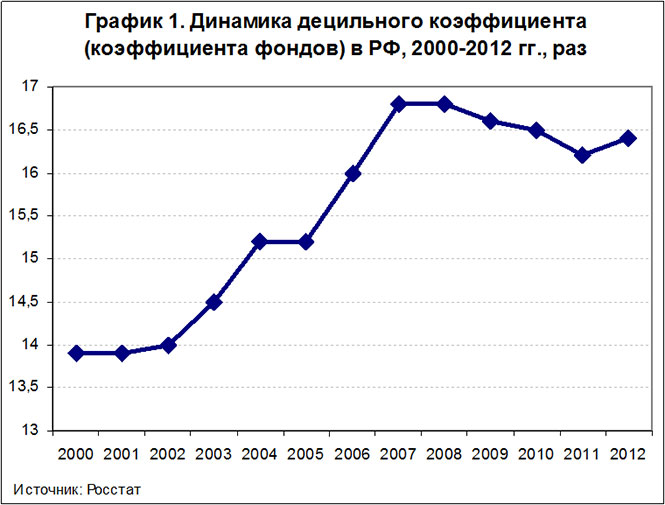

Если опираться на данные официальной статистики, то за период 2000-2012 гг. децильный коэффициент в России увеличился с 13,9 до 16,4 раза (график 1)

Есть основания полагать, что в силу разных объективных и субъективных причин (в том числе из-за большой доли теневой экономики, применения налоговых схем, коррупционной составляющей, вывода доходов в офшоры и пр.) эти данные существенно занижены – таково мнению абсолютного большинства независимых экспертов. Так, глава РЖД Владимир Якунин, выступая на XI Всемирном Русском Народном Соборе, темой которого была «Богатство и бедность: исторические вызовы России», говоря о децильном коэффициенте, называл оценки 32-35 раз. Схожие оценки приводил в своих выступлениях академик С.Ю. Глазьев. А председатель Комитета по вопросам собственности Госдумы Сергей Гаврилов озвучивал даже цифры 70-80 раз (впрочем, эта оценка, представляется нам уже завышенной).

Приводившиеся выше сопоставления разных данных о распределении населения по доходным группам (данных выборочных обследований и данных официальных докладов Росстата) позволяют сделать абсолютно обоснованный вывод о небеспочвенности сомнений экспертов в официальном уровне неравенства в России и о достаточной аргументированности независимых оценок.

Но даже в сравнении с официальными российскими данными децильный коэффициент в странах Западной Европы – в разы меньше. Мало того, российский показатель более чем в 1,6 раза превышает значения, рекомендованные ООН, а эти рекомендации основаны на оценках рисков социальных конфликтов и возникновения социальной напряженности.

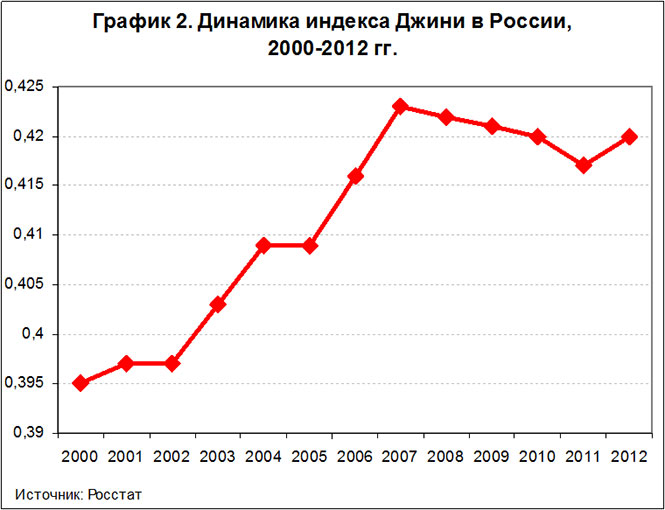

Что касается индекса Джини, то Росстат на конец 2012 года приводит оценку 0,42, причем с начала 2000-х годов этот показатель неравенства также растет (график 2).

В соответствии с «антирейтингом» МВФ и Всемирного банка по этому показателю, «лидерами» которого являются Намибия и ЮАР (со значениями 0,707 и 0,65), наша страна находится на 52-м месте в мире – в «приятном» соседстве с Кот-д'Ивуаром, Сенегалом, Бурунди и Кенией, а не со скандинавскими странами, где значение данного показателя колеблется в пределах 0,23-0,27.

В Китае – где непреодоленные эксцессы неравенства и колоссальный уровень нищеты огромной массы населения признается мировым экспертным сообществом, да и руководством страны, острейшей социальной проблемой, – индекс Джини находится вблизи уровня 0,45. В некоторых исследованиях (особенно для небогатых стран) приводятся оценки, что когда индекс Джини достигает отметки 0,4, то в стране начинаются социальные волнения.

Принимая во внимание явные манипуляции с разбиением населения по доходным группам, на которые мы указали выше, значение индекса Джини скорее всего значительно выше официально объявляемого Росстатом, и практически наверняка не ниже значения данного индекса в Китае – со всеми вытекающими последствиями для безопасности страны.

Отдельно отметим проблему распределения активов, а не доходов в России. В этом отношении ситуация в нашей стране не имеет мировых аналогов. Индекс Джини по накопленному богатству в Российской Федерации совершенно запределен и составляет 0,84 (важно иметь в виду, что предельное – гипотетическое – значение индекса может приближаться к единице, что означает абсолютное неравенство, когда все богатство сосредоточено у 10% населения, и Россия уже близка к этой гипотетической ситуации). В соответствии с данными доклада Global Wealth Report 2012, подготовленного банковской группой Credit Suisse, Россия опережает по этому показателю все крупные страны мира.

Из того же доклада следует, что Россия является лидером и по сверхконцентрации богатства в руках элиты. Если по миру в целом 1% супербогатых владеют более чем 46% всех активов, то в нашей стране одному проценту богатеев принадлежат 71% всех личных активов россиян.

Россия занимает в последние годы 2-3-е место в мире по количеству долларовых миллиардеров, но не входит даже в двадцатку стран по числу долларовых миллионеров. А ведь именно в этой страте сосредотачиваются обычно национально ориентированные предприниматели в отличие от бизнесменов-компрадоров, жирующих на обслуживании интересов мировой финансово-экономической элиты.

1.3. Благосостояние не для всех

Принципиальный характер имеет вопрос о динамике процессов дифференциации в связке с рассмотрением процессов общей экономической динамики. Если проще сформулировать это вопрос, то он мог бы звучать так: «Является ли экономический рост благом для всех?» Этот вопрос имеет особую актуальность, поскольку в России в последние годы экономические дискуссии преимущественно сконцентрированы на темпах роста, при этом априорно предполагается, что экономический рост есть безусловное благо для всех.

Известный американский экономист Лестер Туроу в своей книге «Будущее капитализма», анализируя распределительные процессы в США в конце XX века, показал, что весть прирост «общественного пирога» (прирост ВВП) достается лишь верхним 20% доходополучателей, при этом основная масса населения (несмотря на увеличение числа фактически отработанных часов, рост показателей женской занятости и т.п.) в лучшем случае в этой ускоряющейся гонке за благосостоянием успевает лишь сохранить прежний уровень реальных доходов, а у нижних 20-30% доходополучателей уровень жизни неуклонно снижался.

Есть основания полагать, что аналогичные процессы происходят и у нас – несмотря на победные реляции правительственных чиновников и все менее отражающие реальность данные официальных докладов Росстата. За все время с начала реформ в России, видимо, исключением являлся лишь обусловленный «нефтегазовым денежным дождем» относительно благополучный период с конца 1990-х годов, продлившийся до начала глобального финансово-экономического кризиса. Однако даже в этот благополучный период скорость прироста благосостояния была неравномерной по разным доходным группам: верхняя когорта доходополучателей богатела с поистине астрономической скоростью, средний класс – со скоростью поменьше, но все же такой, которая определяла быстрый рост социальных амбиций, популярность кредитных схем покупки жилья, автомобилей, частых поездок за границу, потребительский гламур и т.п. И, наконец, пускай и не столь щедро, но денежный дождь пролился также и на нижнюю когорту доходополучателей. Результатом этой крайней неравномерности прироста доходов у разных групп доходополучателей стало то, что при этом вроде бы всеобщем росте благосостояния тенденция к усилению социального разрыва в обществе только усилилась – с 2000 по 2008 год значение индекса Джини выросло с 0,395 до 0,422, хотя, как мы отметили, она в некоторой степени компенсировалась тем, что все социальные группы все же улучшили свое положение.

Что же касается периода после окончания острой фазы глобального кризиса и короткого экономического оживления в России, сменившегося на стагнацию, то тенденция к увеличению социальной пропасти между богатыми и бедными в нашей стране сохранилась – но уже без указанной выше компенсации в виде роста (неравномерного) благосостояния для всех.

В этом свете весьма выпукло проявляется смысл и острая актуальность предвыборных обещаний В.В. Путина в социальной сфере и озвученных им ориентиров темпов экономического роста – ибо низкие темпы роста в нынешних российских условиях (как, впрочем, и в других странах, чья экономическая реальность определяется неолиберальной парадигмой) явно приводят к тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют, так как прирост «общественного пирога» оказывается недостаточным для того, чтобы и аппетиты экономической элиты были удовлетворены, и при этом еще что-то досталось остальным.

Есть еще один любопытный аспект, который часто упускают из виду, рассуждая об экономическом росте. Дело в том, что реальные темпы роста ВВП получают путем сокращения номинальных темпов на величину дефлятора. Но этот дефлятор по определению является некой усредненной величиной, характеризующей инфляцию. Точно так же при определении динамики реальных доходов населения используют поправочный коэффициент к номинальному их росту. При этом ко всем доходным группам в качестве этого поправочного коэффициента применяют один и тот же усредненный индекс потребительских цен. Однако показатели инфляции имеют тоже свою дифференциацию, связанную с дифференциацией социальной.

Если иметь в виду, что цены на услуги ЖКХ, продукты питания, тарифы естественных монополий растут в цене в 1,5-2 раза быстрее общего официального уровня потребительских цен, а у большинства населения России именно на эти статьи приходится львиная доля расходов, и, наоборот, цены на товары длительного пользования, зарубежный туризм и прочие удовольствия, доступные не всем, растут медленнее (к тому же следует учесть, что россияне, часто выезжающие за рубеж имеют возможность экономить на покупках одежды и ряда других товаров, покупая их в тех странах, где они существенно дешевле, чем в России), очевидно, что и показатели инфляции для разных страт российского общества оказываются разными. Для малоимущего большинства населения так называемая «социальная инфляция» очевидно превышает 15-20% в год. (такова минимальная оценка, которую приводит видный специалист, бывший глава НИИ статистики ЦСУ СССР профессор В.М. Симчера). И эта социальная инфляция с лихвой съедает номинальный рост доходов бедной части общества.

А это все означает, что реально плодами экономического роста в России может пользоваться лишь незначительное меньшинство населения, которым достаются все дополнительные куски увеличившегося «общественного пирога», – большинство же может в лучшем случае рассчитывать на сохранение status quo, да и то только в особо благополучные годы.

Таким образом, нынешняя инерционная тенденция к углублению социального разрыва явно входит в противоречие с озвученными В.В. Путиным целевыми ориентирами социальной политики, а также с целями консолидации общества и поступательного движения общества и экономики – не говоря уже о задачах мощного ускоряющего рывка, осуществление которого трудно себе представить в условиях углубляющегося социального расслоения и отсутствии продвижения страны в направлении так сильно чаемой большинством общества социальной справедливости.

Кроме того, углубляющееся социальное расслоение и отсутствие (или крайне низкие темпы) роста реального благосостояния большей части населения страны является важнейшим фактором фрустрации общества, углубления его раскола, социальной апатии.

1.4. Выравнивание: социальный стабилизатор и драйвер роста

Преодоление гипертрофированного неравенства и взятие на вооружение модели «социального партнерства» гарантируют преодоление в обществе взаимной ненависти и «классовой борьбы» и решают задачу обеспечения социальной безопасности. В обществе же, где одни социальные группы ненавидят другие, гарантированно создается почва для самых радикальных потрясений.

Для решения проблемы нищеты и доведения уровня жизни беднейшего населения хотя бы до официального прожиточного уровня нужно не так уж много средств – по оценкам, около 600 млрд рублей. Это означает перераспределение в пользу наименее обеспеченных граждан всего около 1% ВВП. В цифрах федерального бюджета это около 5%. Но активные перераспределительные процессы – это табу, до тех пор пока над нами довлеют догматы неолиберальной доктрины, пагубность которой, как представляется, начинают, наконец, осознавать на вершине власти в России.

Да, конечно, и эти средства мобилизовать для решения данной проблемы проще на словах, чем на деле. Однако резервов здесь много – даже если не прибегать к известным во всем мире мерам перераспределения доходов через прогрессивную шкалу налогообложения и увеличения объемов социальной помощи и разнообразных дотаций. Это можно сделать, в частности, через решение проблемы незаконного вывоза капитала из страны, сокращения уровня коррупции, повышения уровня собираемости налогов – ресурсы, которые можно было бы получить из этих источников, многократно перекрыли бы требуемые средства.

В действительности же, рано или поздно, но необходимо отказываться и от плоской шкалы налогообложения, и от многих других перекосов и эксцессов российской фискальной системы.

Модель социальной рыночной экономики на Западе иногда еще называют «обществом двух третей». С таким обществом закономерно связывают стабильность – социальную, экономическую, политическую. Мы же у себя в стране умудрились построить «общество двух третей наоборот». Если в развитых странах две трети населения приходится на средний класс, то в России две трети населения – бедняки. Мало того, что такое общество нестабильно, но еще и в такой экономике совокупный спрос не может служить драйвером роста, так как при нынешнем социальном расслоении само понятие совокупного спроса является чисто умозрительной конструкцией, фикцией – уровень бедности большинства не позволяет создать мощный спрос на отечественные товары, а сверхбогатые удовлетворяют свой спрос преимущественно за рубежом.

Таким образом, устранение уродливых дисбалансов в имущественной пирамиде, преодоление нищеты и хронической бедности за счет более справедливого распределения доходов и активной социальной политики (положение о социальном государстве, между прочим, записано в Конституции РФ) – это не популизм и не вопрос идеологических пристрастий, это необходимость. Это пока еще почти не используемый ресурс развития. Задействовать этот ресурс – значит придать ускорение экономическому росту и обеспечить гармоничность и стабильность общественным отношениям.

Глава 2. Межнациональные отношения как источник конфликта

2.1. Предпосылки конфликтообразования на этнической почве

Многонациональность советского народа, как позитивный смысл, подверглась дискредитации в общем контексте ценностно-смысловой трансформации в период перестройки, чему способствовало творчество «властителей дум» с разными идентификационными полями. Не только в большинстве республик СССР, но и в национальных образованиях РФ вышли на поверхность и самоутвердились прослойки интеллигенции – носители этнического смыслообразования. На эту мельницу лилась вода как извне, особенно из специализированных НПО (Организация непредставленных народов, дериваты и субструктуры Комитета порабощенных народов и др.), так и изнутри, из околосахаровского правозащитного круга (антиавторитарные гуманисты с «покаянческим» позиционированием). Дезинтеграционный процесс, не получив существенного (ожидавшегося этнократами и «покаянцами») внешнего подкрепления, после событий 1993 года инкапсулировался, оставив правовой след в форме договоров о разграничении полномочий и след символико-семантический – в форме официализации самоназваний национальными республиками. После разгрома чеченского вооруженного сепаратизма процесс централизации был подкреплен формированием окружных структур президентской власти.

В 1990-х гг. основной проблемой государства в сфере национальных отношений была проблема целостности (предупреждение сепаратизма). В 2000-х гг., особенно на фоне эффектов мирового финансового кризиса, более значимой проблемой стало формирование этнических диаспор в процессе как самодеятельной миграции, так и найма рабочей силы экономическими субъектами. Эффекты миграционных процессов, однако, пока не приобрели такой остроты, как в ЕС и дестабилизированных странах Ближнего Востока.

Тем не менее, межэтнические проблемы актуализировались в период 2009-2012 гг. в общем контексте кризиса федерального управления и одновременно стали объектом внешних манипуляций. Плодотворность игры на межэтнической розни подтверждается и в отчете мониторинговой группы программы «Интернет и демократия» Беркмановского центра Гарварда.

Источниками этнического конфликтобразования является весь диапазон межкультурных различий, преломляющихся в социально-экономическом устройстве малоэффективного государства. Опыт последнего десятилетия (2003-2013 гг.) показывает, что прорыв латентных противоречий в массовые, в том числе насильственные противостояния и саботажные действия может провоцироваться как сверху, так и снизу.

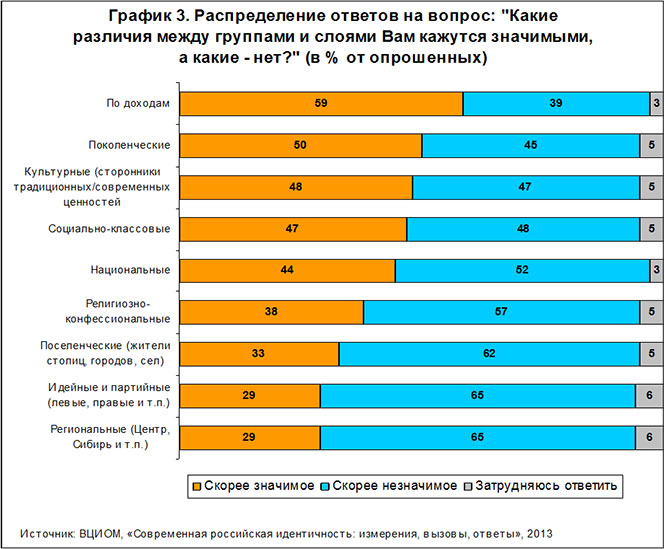

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Валдайского форума-2013, для граждан России (были опрошены жители 45 регионов) из факторов, разделяющих общество, наиболее значим имущественный (уровень доходов) – 59%, далее следуют поколенческий (отцы-дети) – 50%, культурный (традиционные – современные ценности) – 48%, социально-классовый – 47%, и лишь затем – этнический – 44% и конфессиональный – 38% (график 3). При спонтанной самоидентификации только 4% опрошенных определили себя по этническому признаку и столько же по религиозному, при самоидентификации на выбор – соответственно 16% и 10%.

Однако в то же время 41% опрошенных считает возможным возникновение в городе, в котором он живет, конфликта или столкновения ввиду межэтнических различий (конфликт вследствие социального расслоения допускают 38%) (график 4). Более половины (51%) тех же респондентов считают правомерным лозунг «хватит кормить Кавказ!», и лишь около 40% воспринимают Дагестан и Чечню как территорию России.

Такой же парадокс обнаруживается при сопоставлении самоопределения «русский» (38% – по культуре и только 16% – по крови) (график 5) с восприятием конкретных национальных меньшинств, сколь угодно долго живущих в России: только 7% готово признать полностью обрусевшего чеченца, ингуша или дагестанца русским; чуть больше повезло уроженцам Средней Азии (8%) и Закавказья (10%). Между тем якутов и чукчей (не только инокультурные, но и инорасовые народы) готовы признать «своими» 16% опрошенных; калмыков, башкир и татар – 30%; украинцев и белорусов – 44% (график 6).

Еще одно противоречие выявляется исследователями при сопоставлении самоидентификации по выбору и интерпретации опрошенными понятия «родина»: в первом случае 57% определяют себя как граждан России и 35% как жители населенного пункта, во втором случае оказывается, что для почти двух третей (64%) родина – это место, где они родились и выросли («малая родина»), а не государство, в котором они живут (23%). Еще одна важная характеристика общества – преобладание группы (32%), при спонтанной самоидентификации («кто я?») не относящей себя ни к одному сообществу («я сам по себе»).

Социологически верифицированные парадоксы иллюстрируют:

- разрыв идентификационных полей в массовом сознании: общий критерий гражданства остается смысловым приоритетом, однако эмоциональная привязанность обращена к «малой родине» (Москве или Махачкале), причем треть населения воспринимает себя (на «малой родине» или вне ее) индивидуально, без связи с какими-либо группами – феномен отчуждения (в период позднего социализма сопоставлявшийся с самоощущением европейцев) сохраняется;

- высокую актуальность имущественного статуса, болезненное восприятие социального расслоения (хотя термин «класс» вышел из употребления, различия по форме присвоения значительно актуальнее различий по взглядам);

- напряженную актуальность этнических различий в быту, их влияние на самоощущение, с градацией негативного восприятия, отражающей влияние миграционных процессов на бытовое окружение – в такой степени, что регионы-источники миграции отторгаются от общенационального идентификационного поля как чужие, инородные элементы.

То, что данное искажение является именно результатом миграционных процессов, подтверждается еще одним парадоксом: среди лиц, определяющих себя («кто я?») по этническому (а не классовому, возрастному или профессиональному параметру), преобладают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Административная и культурная столицы, лидирующие и по числу вузов, и по уровню образования, оказываются самыми этнически нетерпимыми популяциями. Но с другой стороны, две столицы лидируют и по статистике преступлений, в которых вовлечен этнический фактор.

Таким образом, мы имеем дело с феноменом, имеющим комплексный ценностно-смысловой, социально-экономический и административно-правовой генез. Феномен реакции на иммиграцию уместно рассматривать как результат параллельно развивавшихся среднесрочных процессов:

- на ценностно-смысловом уровне – девальвации позитивного смысла интернационализма в контексте дискредитации коммунистической мировоззренческой системы, не получившего адекватной замены ввиду вакуума общего смыслообразования («общего дела»), при одновременной девальвации ценности коллективизма, также с отсутствием заменяющего аналога по той же причине;

- на социально-экономическом уровне – агрессивного и целенаправленного внедрения рыночной модели по сценарию «вашингтонского консенсуса» на всем постсоветском пространстве с территориальным перераспределением капитала и соответствующим перемещением рабочей силы по закономерностям Равенстайна (чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он оказывает; рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, чем естественным приростом и др.) и соответственно, экономическим опустошением периферии, в сочетании с военными конфликтами, генерирующими потоки переселенцев;

- на административно-правовом уровне – сочетанием функциональной несостоятельности правоохранительных и контрольных ведомств (в том числе ответственных за охрану границ, регистрацию граждан по месту жительства, трудоустройство, охрану труда и обеспечение правопорядка) с кампанейско-бюрократическими ужесточениями миграционного регулирования (напр. 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), на практике приводившими к уходу в тень трудоустройства мигрантов и возникновению паразитического «околорегистрационного» теневого бизнеса.

Процессы классовой трансформации в России и, в еще более утрированной форме, на Украине и в Молдавии, наряду с государственными и военными катастрофами в республиках Закавказья и Средней Азии, способствовали в экономическом измерении к гипермонополизации в сфере внутренней и транснациональной торговли (в том числе теневой), стимулирующей перенаселение мегаполисов; в социальном измерении – к усугублению как межрегионального (внутри России), так и межстранового неравенства возможностей граждан; в индивидуально-психологическом измерении – во взаимном отчуждении жителей разных регионов, усугубленном затратностью перемещения в пределах пространства страны (эффект как налоговой и тарифной политики, так и непопулярного 122-ФЗ).

Более точно социологически верифицировать последний феномен можно было бы посредством опросов, характеризующих не только восприятие жителей Москвы и Санкт-Петербурга жителями периферии, но и барьеры отчуждения, формирующиеся внутри этих мегаполисов – как между стратами населения в целом, так и между все более контрастирующими между собой субпопуляциями. Последний параметр представляется особо существенным, поскольку миграционное расселение в мегаполисах определяется социально-экономическими факторами.

Следует отметить, что расслоение мегаполисов по качеству жизни усилилось в период экономического бума 2001-2007 гг., когда рыночный спрос вносил дополнительную дифференциацию в социальную ткань городской среды, разделяя ее на «престижные» и «непрестижные» территории. В этот период, с одной стороны, динамика расселения в стране в целом соответствовала либеральным установкам экономического блока правительства РФ и федеральной градостроительной политике, построенной на заимствованном «принципе доходности территории». С другой стороны, для мигрантов открылись более широкие возможности трудоустройства, в том числе во вспомогательных отраслях строительства, ЖКХ, транспорта. Между тем состав внешней миграции по географическому происхождению смещался в сторону выходцев из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и сельских районов Азербайджана (причиной такого сдвига была, в том числе, неэффективность программы привлечения этнических русских из стран бывшего СССР ввиду отсутствия преференций). В то время как рост доходов постоянного населения мегаполисов стимулировал переселение в жилую недвижимость более высокого качества, «непрестижные» районы мегаполисов становились местами концентрации мигрантов. Имущественное расслоение между субпопуляциями оказывало многостороннее влияние на качество жизни – от сферы образования (качество которого в «непрестижных» районах снижалось также по причине необходимости «подтягивания» классов к детям приезжих), до сферы правопорядка (стратификация по росту бытовой преступности).

2.2. Миграция и кризис ассимиляции: социально-психологический аспект

Выявленная ВЦИОМ специфика самоидентификации жителей мегаполисов характеризует кризис ассимиляции, то есть возникновение критической массы мигрантов, не усваиваемой культурой мегаполиса. Феномен этнической напряженности в мегаполисах чаще всего объясняется контрастом культур (вплоть до «столкновения цивилизаций»). Так, Ж.А. Зайончковская придает значение контрасту между средним уровнем образования горожан и мигрантов. Однако такой контраст а) наблюдается не только в мегаполисах, б) не столь значителен в так называемых неблагополучных районах и пригородах столиц, где потенциал конфликтности является максимальным, в) наблюдался и в 1990-х гг., но тогда не вызывал сегодняшнего градуса напряжения.

Анализ современного феномена этнической напряженности в мегаполисах требует рассмотрения конфликтной территории в комплексе составляющих ее элементов – а) градостроительной среды, б) специфики постоянного населения («своих»), в) специфики пришлого населения («чужих»).

Типичный неблагополучный район мегаполиса характеризуется а) индустриальным бэкграундом, влияющим на спрос на жилую недвижимость и соответственно, на цены и на темпы реконструкции среды; б) соответственно, наличием объектов, используемых в качестве дешевой торговой и транспортной логистики, особенно при близости выносных магистралей; в) эстетической недостаточностью среды, влияющей как на котировку территории, так и на психологический климат; г) относительно низким платежеспособным спросом и соответственно, относительно низким, по сравнению с общегородским, качеством местных услуг; д) дефицитом культурной инфраструктуры.

Постоянное население неблагополучного района характеризуется а) высокой концентрацией деклассированных лиц, в особенности потерявшего призвание и престиж квалифицированного рабочего населения; б) на период 2010-х гг. – достижением младшим поколением таких семей старшего школьного и трудоспособного возраста; в) преобладанием гипопротекции (семейной запущенности) в молодежной среде, усугубленной деградацией школьного образования, и типично «уличными» стереотипами самоутверждения; г) накоплением претензий старшего поколения к городской и местной власти, аурой социальной зависти, адресованной как к административному, так и к предпринимательскому классу; д) вовлечением младшего поколения в теневой торговый бизнес.

Пришлое население неблагополучного района характеризуется а) земляческой концентрацией с 1990-х гг., сокращающей необходимость в культурной и языковой адаптации; б) занятостью не только в местном малом бизнесе, но и в оптовой торговле, использующей бывшие индустриальные мощности, с образованием в итоге местной имущественной иерархии с соответствующими ее верхнему слою объектами развлекательной инфраструктуры; в) относительно низкой мобильностью семей по сравнению с мигрантами в целом и, соответственно, закреплением «полуассимилированных» форм быта; г) формированием самодостаточной диаспорной среды (этно-культурного анклава), где легко адаптируются «новые пришлые», в том числе не владеющая русским языком молодежь, выросшая в странах исхода в постсоветский период; д) воспроизводством бытовых стереотипов, усвоенных в постсоветский период в странах исхода.

Таким образом, «культурный конфликт», субъективно переживаемый постоянным населением «неблагополучных районов», содержит в себе а) негативную историческую память, б) переживание дефектной эстетической трансформации, типичной для деиндустриализированной территории (ларьки и склады, заменившие умершие цеха), в) бытовое недоверие к новому населению, которое своей активной самореализацией оттеняет переживание собственной обиды и социального унижения, г) ожидания морального и имущественного ущерба со стороны более сплоченных и активных «пришлых», д) утрату доверия к местной администрации, связанной с пришлым бизнесом формальными и неформальными отношениями. В целом «культурный конфликт» такого рода, возникая в среде, где постоянное население не имеет каких-либо статусных преимуществ перед пришлым, представляет собой переживание жертвы с высокой насыщенностью социальной тревоги (страха, направленного в будущее). Такой страх закономерно обостряется при дополнительной социальной дезадаптации на фоне экономического кризиса, особенно если власть на высоком и заведомо недоступном уровне планирует разрешить этот кризис за счет населения (повышение тарифов и имущественного налога, повышение пенсионного возраста и др.).

2.3. Неоархаика: мигранты – не зеркало своей традиции

Выше мы отметили, что в рамках процесса миграции в мегаполисы происходит формирование самодостаточной диаспорной среды – этно-культурного анклава. Поскольку никакой внятной национальной и региональной политики выстроить не удалось, а само собой сложилось то, что сложилось, – как те, кто приезжает с российского Кавказа, так и мигранты из ближнего зарубежья в большой своей массе не ассимилируются и не интегрируются в то общество, куда приехали, а пытаются жить в нем по своим правилам. Которые иногда называют «традиционным укладом», однако правильнее было бы назвать «неоархаикой».

Причем эта неоархаика сильно отличается от архаики традиционной – наблюдая, например, поведение, стиль одежды и общения молодежи из среды мигрантов в мегаполисах России, можно отметить, что их субкультура сильно отличается от норм, принятых у них на родине. При этом для местных жителей эта молодежь выглядит предельно «этничной», тогда как для представителей старшего поколения у них на родине эти молодые люди кажутся, наоборот, во многом отбросившими стандарты традиции (это касается, например, такой проблемы, как распространяющийся среди мигрантов из Средней Азии алкоголизм). Европейскими исследователями уже был подмечен феномен второго поколения иммигрантов – когда молодежь из стран Азии и Африки, выросшая уже в Европе, одновременно не является частью традиционной культуры своих стран, но не интегрируется и не ассимилируется в местной европейской культуре. Аналогичную ситуацию мы начинаем наблюдать сегодня и в России.

«Неоархаика» весьма тесно переплетена с самыми современными трендами глобализированного постиндустриализма и по сути даже является его частью. Одним из ключевых критериев принадлежности к самому главному новому классу глобализированного мира – виртуальному классу, является, как известно, ключевая роль в его жизни информационных технологий в самом широком смысле слова – Интернета, социальных сетей (подробнее см. главу 4). Молодежь из национальных диаспор в полной мере освоила эти технологии, в частности, в силу того, что иметь наиболее дорогое мобильное устройство (а сегодня это смартфон) – вопрос престижа. По сути, молодой мигрант, не имеющий никакого образования, но при этом не выпускающий из рук смартфон и активно пользующийся социальными сетями, – в гораздо большей степени является частью «глобализированного класса», чем, например, пожилая женщина – коренная жительница такого мегаполиса, с хорошим образованием и профессией в образовательно-культурной сфере. «Общество знаний», дифирамбы которому пелись в 80-е и 90-е годы западными футурологами, обернулось «обществом смартфонов» в полном соответствии с известным лозунгом Маршалла Маклюэна «Medium is the message» (что может быть условно переведено как «Средство коммуникации и есть содержание коммуникации»).

Работы европейских социологов, изучающих молодежь национальных диаспор и проблему ее идентичности, показывают (см. например Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe, Charles Westin, José Bastos, Janine Dahindenand Pedro Góis / Amsterdam University Press, 2010), что идентичность таких социальных групп этнической молодежи тесно связана не столько с приписываемой им абстрактной «национальной традицией», сколько со стилем жизни (слэнг, стиль одежды и т.п.). Весьма показательным является и, например, то, как такие арабские подростки во Франции показаны в нашумевшем французском кинофильме «Последний урок» (2009) – где один из подростков задает другому вопрос «Ты так часто называешь себя мусульманином, а можешь ты наизусть сказать хоть одну строчку из Корана?». Эта молодежь в глобализированных мегаполисах отчуждена одновременно и от своей национальной традиции, и от местной культуры.

Таким образом, в контексте темы раскола и разрывов между различными социальными группами важно отметить, что молодые мигранты (и этот феномен уже серьезно исследован в западной исследовательской литературе) выглядят в глазах местных жителей как представители традиций своих народов и религий, тогда как на самом деле существует разрыв между их самоидентификацией и представителями этих этносов старшего поколения.

С этим тесно связан и феномен радикального ислама непосредственно в национальных республиках. Как пишет А.Кривенюк в статье «Кавказский национализм проигрывает исламской глобализации» (29.04.2013 сайт «Большой Кавказ»): «Сегодня, скажем так, "новые для Кавказа формы ислама" не столь многочисленны, сколько активны, поскольку представлены в основном наиболее пассионарной частью молодежи. ... В этом проявляется еще и мировоззренческий конфликт между поколениями. Можно сказать, что старшее поколение стремится, как это происходит давно, интегрировать нормы ислама в традиционную систему ценностей или социальных отношений. Или наоборот, интегрировать их в ислам. … Но законы жизни не отменить. Старшие поколения, умеющие искусно соединить совершенно разные ценности, а в себе лично соединить разные культуры, будут уходить. Молодежь не перенимает ни эти ценности, ни образ жизни, ни даже уникальную способность старших поколений быть одновременно махровыми националистами и патриотами большой страны». Здесь речь идет о поколенческом разрыве уже внутри самого этноса.

Фактически, получается, что молодежь из диаспор сегодня в гораздо большей степени оказывается частью глобализированного мира (неоархаика в принципе возможна только в условиях глобализации), нежели социальной группой, идентифицирующей себя с традиционным национальным государством.

2.4. Миграция и этнические конфликты: экономический аспект

Финансовый кризис 2008 года, резко сократив востребованность мигрантов в ряде отраслей, не оказал существенного влияния на их общую численность, а привел к увеличению доли мигрантов в непроизводственной сфере и в особенности в теневом бизнесе. По данным Ж.А. Зайончковской, официальная безработица среди мигрантов хоть и возросла, но все же оставалась низкой (3% и 7% до и после кризиса), в то время как теневая занятость в условиях урезанных квот отразилась в продолжающемся росте денежных переводов (благодаря трансфертам Таджикистан и Киргизия удержались в зоне экономического роста, избежав депрессии). В период кризиса зарплата мигрантов снизилась в большей мере по сравнению с россиянами, разрыв увеличился до 20% против 10-15% до кризиса. Но при этом зарплата легальных и нелегальных мигрантов практически не различалась – то есть легальные трудовые мигранты не имеют ощутимых преимуществ перед незаконными, что могло бы стимулировать последних к легализации. В период между первой и второй волнами кризиса теневая занятость мигрантов, по данным Ж.А. Зайончковской, составляла две трети (более 65%). На второй волне уместно ожидать увеличения этой доли на фоне повышения удельного веса «серой» экономики.

Уже в период первой волны кризиса сторонники смены экономического курса указывали на целесообразность форсирования в этот период инфраструктурного развития посредством организации общественных работ, в которые могли быть вовлечены трудовые ресурсы мигрантов – в том числе на Северном Кавказе. Такие предложения звучат и сегодня. По точному наблюдению Н.Д. Разумовской, для современной экономики России характерен не столько недостаток рабочих рук, сколько дефицит рабочих мест.

Несмотря на неоднократно озвученные лозунги реиндустриализации, в России сохраняется экономическая модель, исключающая конкурентоспособность обрабатывающего производства и скоординированное развитие производительных сил – и, соответственно, сохраняются все условия для неограниченного роста мегаполисов и запустения периферии, и все предпосылки не только роста миграции, но и криминализации привлеченной рабочей силы.

Предрасполагающими социально-классовыми факторами этнических конфликтов в крупных городах служат: а) новая фаза противостояния «русских» и «кавказских» воровских кланов в контроле над оптовым сбытом, включая «черный» товарооборот; б) соединение коммерческих интересов диаспорного предпринимательства и хозяйственных элит, включая коммерциализированные группы в правоохранительных органах; в) внутренняя конкуренция в крупных диаспорах за близость к административной власти, в том числе гомологичная конкуренции элит в «материнских» республиках (особенно Закавказья); г) конфликты корпоративных иерархий в хозяйственных сферах строительства и недвижимости, где вовлекается массовый мигрантский контингент (особенно после смены администраций городов с нарушением сложившейся системы неформальных отношений); д) реализация крупных строительных проектов, затрагивающих интересы части населения, с наймом дополнительного контингента мигрантов; е) конфликты околоспортивных теневых иерархий, мобилизующих фанатские группировки друг против друга. Кампанейское применение силовых мер в отношении нелегальных мигрантов по популистским мотивам – например, в период выборов – создают дополнительные риски расширения нелояльности, как и возможности для манипуляции общественным мнением (в том числе с участием внешних акторов) через социальные сети.

2.5. Этнорелигиозная идентичность в контексте экспорта революций 2.0

Негативные эффекты миграционных процессов в России в целом смягчаются рядом обстоятельств, специфичных для русской цивилизации: а) историческим бэкграундом этнической и религиозной терпимости и длительным опытом сосуществования вер и обычаев в единой традиции; б) опытом совместного труда и совместно преодоленных бедствий в старшем поколении; в) относительно стабильным состоянием межконфессиональных отношений ввиду сохранения доминирующих религиозных институтов (после преодоления раскола в мусульманской умме и благодаря неактуальности шиитско-суннитских расхождений).

Дополнительными смягчающими факторами служат а) сохранение негласного этнического ценза в административном корпусе не только в национальных республиках, но и на федеральном уровне, б) исторически сложившаяся неактуальность этнических расхождений в высших структурах традиционных криминальных иерархий, в) заинтересованность социально незащищенных потребителей в сохранении дешевых розничных рынков.

Но нужно понимать, что значение этих буферов конфликтообразования не является чем-то гарантированным и неизменным – их влияние объективно ослабевает в связи с идущим процессом смены поколений.

Следует иметь в виду, что в поколении 20-летних как в России, так и в странах-источниках миграции, этническая и религиозная принадлежность наделяется новым смысловым содержанием в процессе поисков коллективной идентификации – чему способствует, с одной стороны, смысловой вакуум (отсутствие цивилизационного «общего дела»), с другой – влияние внешних идентификационных полей. Плодами этого поиска становятся как неоязыческие и радикальные православные движения, нелояльные РПЦ, так и движения новообращенных (например, Национальная организация русских мусульман). Как правило, «образом врага» таких движений является «бюрократическая система», в которую включаются высшие звенья всех государственных и общественных иерархий, а идеал, как правило, строится на самоуправленческих иллюзиях, подкрепленных практикой как взаимного общения в социальных сетях и опытами виртуальной самоорганизации, так и выходом через социальные сети на потенциальных союзников.

Антиавтократический пафос, концентрирующийся в национально и религиозно окрашенных молодежных группах, представляет закономерный интерес для внешних операторов – что подтверждается выводами отчета мониторинговой группы программы «Интернет и демократия» Беркмановского центра Гарварда, где проявлен особый интерес к потенциалу оппозиционного русского национализма, а также его связям с сообществом спортивных фанатов.

Особым предметом внешнего интереса к этнической сфере является противопоставление русского национализма кавказским религиозным и этнонационалистическим движениям – как по «классическим» военно-политическим (геополитическим) мотивам, так и с целью общей дестабилизации внутриполитической обстановки, создания триггеров общественных волнений в рамках стратегии организации цветных революций и революций 2.0.

Условия для этих инициатив создаются как этнической напряженностью в мегаполисах, все более закрепляющейся в стереотипах общественного сознания, так и в устойчивых конфликтных отношениях в самих республиках Северного Кавказа и прилегающих регионах СКФО, куда направляется самый интенсивный миграционный поток из этих республик.

2.6. Зоны особого риска

Максимальный риск дестабилизации под этнорелигиозным предлогом возникает в регионах, где, как правило:

а) исходно преобладал, а в динамике реформ стал абсолютно преобладать титульный нерусский этнос;

б) этот преобладающий этнос имеет мощные диаспоры за пределами России и объединен надгосударственными общественными структурами, в которых актуализируются негативные эпизоды этнической памяти (завоевание, депортации, понижение в правах в царской и советской России) и формируется образ исторической родины в границах, не совпадающих с политическими;

в) проблема незанятости населения, существовавшая и в советский период, усилилась в связи с деиндустриализацией и усугубляется социальным расслоением и конфликтами за доступ к ресурсам, вовлекающими все статусные иерархии – от духовной до рэкетирской;

г) элитная страта национальной республики интегрирована в вертикальные экономические структуры федерального уровня – от добывающих до фискально-распределительных, в результате чего на уровне местных элит непосредственно сказывается корпоративное соперничество в Москве;

д) общественное мнение замкнуто на отношениях местной власти и оппозиции при дефиците федеральной лояльности;

е) территориальные споры с соседними субъектами могут служить средствами мобилизации населения заинтересованными местными источниками авторитета, а федеральные субъекты конкурентных отношений могут извлекать в той или иной форме преимущества из конфликтообразования.

Набор из как минимум трех вышеназванных факторов присутствует в настоящее время в Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Если в Дагестане угрозой является политизированный внутренний межэтнический конфликт, то в Ингушетии и Северной Осетии реанимировались риски междоусобной войны за спорную территорию. Черкесский фактор находится в центре спекулятивной конъюнктуры реконструкции Сочи ввиду сочетания болезненных исторических аллюзий с протестным потенциалом населения, затронутого трансформацией среды.

В то же время конъюнктурно сформированная (в контексте Олимпиады) ориентация программы развития СКФО прежде всего на туристический бизнес, во-первых, не способствует созданию достаточного количества рабочих мест, во-вторых, усугубляет социальную поляризацию, в-третьих, повышает издержки на обеспечение безопасности. Как показывает опыт развития Синая в Египте, подобная ориентация в случае экономического спада не только выводит из строя саму туристическую отрасль, но и создает дополнительные соблазны для террористических структур.

Отток невостребованной рабочей силы на фоне кризиса из СКФО в сопредельные районы России уже сказывается в возникновении очагов этнической напряженности не в мегаполисах, а, напротив, в запущенных районных центрах.

Фактически, как показал пример Пугачева, здесь создается такой же взрывоопасная этнокультурная смесь, как и в «депрессивных» микрорайонах мегаполисов: местные администрации легко вступают в неформальные отношения с пришлым торговым бизнесом; этот бизнес «обрастает» торговой и развлекательной инфраструктурой, ориентированной на пришлое население; в местной серой экономике коренное и пришлое население (превосходящее местных в навыках самообеспечения) создают параллельные теневые иерархии. В итоге местная административная власть оказывается в положении «стрелочника» между двумя сообществами, и, не обладая ни необходимым авторитетом, ни адекватным силовым ресурсом, не справляется ни с предупреждением конфликта, ни с его разрешением. Устраиваемые местным населением саботажные акции отражают апелляцию к более высокому уровню власти, что является показателем не столько этнической проблемы как таковой, сколько проблемы управления.

Следует отметить, что пример Пугачева нетипичен для Поволжья в целом, где традиционная полиэтничность смягчает взаимодействие культур, а пришлое население в городских и сельских райцентрах осваивает ниши на местном рынке, иногда восстанавливая исчезнувшие сектора местного производства. В то же время события в Пугачеве по всем параметрам сопоставимы с ситуацией в Кондопоге, возникшей еще в период экономического бума, и в нескольких городах Уральского региона. Эта параллель указывает на зависимость риска межэтнических конфликтов в том числе и от конкуренции теневых групп.

2.7. Политическая неготовность к растущим рискам

Следует подчеркнуть особую роль Интернета и СМИ, которые подогревают ситуацию национального раскола, – любое криминальное происшествие с межнациональным контекстом является заведомо более «жареным», чем аналогичная драка или поножовщина среди местного населения, и привлекает большее внимание аудитории. А если уж оно вызвало какую-то общественную активность и митинг – теперь оно гарантированно займет первые строки в новостных лентах, особенно в тех СМИ, которые «оседлали» протестную тему. С какой скоростью всюду появилось фальшивое видео о колонне БТР-ов в Пугачеве, символизирующее неспособность власти справиться с проблемой без применения силы, – и уже неважно, что вскоре оно было объявлено подделкой. Суть перепостов, подогревающих эмоции аудитории и состоит в том, чтобы вызвать мгновенный эффект, поэтому его сразу и разместили первым делом именно «оппозиционные» СМИ и блогеры.

Такие истории являются лакомым куском для любого, кому нужно «разогреть» население и делегитимизировать в его глазах власть. Реальная нерешенная проблема порождает и будет порождать ситуации конфликтов и насилия, что, в свою очередь, вызывает закономерную ответную реакцию общества. В отличие от столичной богемы, раз в полгода выходящей пофрондировать на бульвары, основным двигателем протестов на почве межнациональной напряженности будут выступать жители региональных населенных пунктов, и мотивация выйти на улицу в ситуации, аналогичной пугачевской, у них гораздо выше.

Обратить внимание можно и на то, что к месту любого локального межнационального противостояния всегда оперативно выдвигаются представители разнообразных националистических организаций с привычными лозунгами о России для русских, отделении Кавказа и закрытии границ для мигрантов. С другой стороны, на ту же идею работают этнонационалисты и религиозные радикалы самых разных национальностей, также использующие идеологию отделения от России.

В то время как реальным решением проблемы является простая, но недостижимая, тем не менее, вещь – неукоснительное соблюдение закона для всех и реальная борьба с коррупцией. Вместо этого латание каких-то дыр если и начинается, то лишь постфактум. Проверки документов в Пугачеве начались лишь после волнений, а некоторые лица без регистрации в ответ на просьбу предъявить документы бросались на сотрудников полиции с вилами, вынуждая тех в ответ применить оружие. Те, кто избил депутата Худякова, не только оказывали сопротивление при задержании, но и при опознании угрожали потерпевшему и его семье расправой. Все это только показывает, как запущена ситуация.

Высокие чиновники традиционно призывают сохранять спокойствие, воздержаться от антиконституционных требований и напоминают, что у преступников нет национальности. Но если такие лозунги не сопровождаются реальным наведением порядка, они только будут играть на руку оппонентам-националистам и сепаратистам. Получается, что власть только отговаривается дежурными фразами, а до вас, и того, что вас убивают, ей дела нет. Неудивительно, если такие идеи будут становиться популярнее – особенно, когда они так подогреваются СМИ и Интернетом.

Государство своим бездействием в решении проблем с мигрантами и диаспорами создает сразу два уязвимых места: первое, это собственно саму почву для возникновения этнических конфликтов, а второе – рост недоверия населения к власти и правоохранительным органам.

Если государство не найдет эффективных мер для разрешения всех этих вопросов, то этим оно сделает большой подарок и тем, кто извне заинтересован в геополитическом ослаблении России и поддержит любые внутрироссийские конфликты. Ведь мысль о необходимости отделения от России части ее регионов и изоляции от соседей имеют своей мишенью как территориальную целостность России, так и идею евразийской интеграции. В случае роста популярности таких настроений внутри России потенциальные геополитические ущербы стране грозят куда более масштабные, чем от невнятных «революций офисного класса».

Этническая проблема, возникшая в России вопреки ее традициям, стала результатом систематического бездействия как во внешнеполитической сфере, так и во внутренней политике.

Между тем, мировые тенденции (кризис стратегии глобализации, несостоятельность множества государств, усугубление социального расслоения в мировом масштабе) свидетельствуют о повсеместном нарастании миграционных рисков с беспрецедентным влиянием на цивилизации и культуры. Кроме того мировой финансовый кризис развивается на фоне закономерного для постиндустриальной парадигмы возрастания теневого сектора в мировом финансовом обороте и, соответственно, влияния криминальных сообществ – пропорционально открытости национальных рынков. Подобная конъюнктура предрасполагает к повсеместному вовлечению масс, мигрирующих под давлением социально-экономических факторов, в криминальные отношения.

Во внешней политике неподготовленность России к вышеназванным глобальным вызовам усугубляется а) возрастающей экономической зависимостью от Китая, который является потребителем ресурсов и одновременно экспортером нелегальной рабочей силы; б) утратой политического влияния в странах СНГ, избравших европейскую интеграцию в период кризиса в Европе и обреченных в силу этого на государственную несостоятельность с социально-экономической деградацией, параличом административной власти и перспективой массовой легальной и нелегальной, в том числе транзитной миграции; в) незащищенностью границ в Средней Азии и рисками увеличения контрабанды и затруднениями контроля над иммиграцией в случае интеграции Киргизии в единое таможенное пространство. На масштаб таких рисков, в частности, указывают озвученные главой ФСКН В.П. Ивановым данные о том, что из 1900 организованных преступных групп, специализирующихся на распространении афганского героина в России, 1200 сформированы по этническому признаку.

Во внутренней политике неподготовленность России к вышеназванным вызовам проявляется одновременно а) в правовой сфере, где сохраняется приоритет международного права над национальным, что не гарантирует соблюдения прав большинства и гипертрофирует права меньшинств, а кроме того прогрессирует тенденция иррациональной либерализации уголовной ответственности за экономические и бытовые преступления; б) в административно-управленческой сфере, где наблюдается отсутствие специализированных структур государственной власти, курирующих межнациональные отношения, и межведомственной координации в сфере движения рабочей силы, социализации и культурной адаптации мигрантов; в) в сфере массовой информации, где тематика межнациональных отношений остается предметом либо легковесных сенсаций, либо конъюнктурных манипуляций в групповых интересах.

2.8. Содержательная ненаполненность евразийской идеи как фактор национального обособления

Проблема мирного сосуществования разных народов в рамках одного государства имеет и идеологический аспект.

В ситуации, когда государство на уровне страны не способно предложить проекта общей идентичности, неудивительно, что различные социальные группы, в том числе и национальные, будут искать собственные форматы самоидентификации. Социологические опросы показывают, что пока еще большинство россиян на вопрос «Кто вы?» отвечает сначала «гражданин РФ, россиянин, житель России», и только на втором месте стоит уточнение своей национальности. Однако то «наднациональное», что объединяет жителей страны, должно быть всем понятно. Сейчас имеет место скорее постсоветская инерция, ведь внятной для общества идеологии – куда идет Россия, какое общество она создает, какие ценности объединяют наше общество, делая нас единой страной, – четких ответов на это никто не дал, а без этих ответов узко-национальное самоопределение выглядит более внятным ориентиром. Более того – без ответов на эти вопросы нельзя говорить и о полноценном евразийском интеграционном проекте.

Здесь возникает вопрос еще более серьезный. Проблему единой идентичности для граждан России еще можно строить на пусть размытом, но все же хотя бы интуитивно понятном (и формально зафиксированном в факте гражданства) фундаменте принадлежности к одной стране. Содержание же «Евразийского проекта» остается пока абсолютно абстрактным и – в силу этой абстрактности – неактуальным для жителей огромного евразийского пространства. На фоне относительной разработанности экономической составляющей интеграционной инициативы зияющей лакуной остается его идеологическая компонента (в частности, не артикулированы социальная модель интеграции, ценностные установки, историко-культурная основа и пр.). Эта его смысловая ненаполненность приводит к тому, что данный проект воспринимается как чисто экономический, либо геополитический (быть в альянсе с Россией, если она сильная). Но для обычного человека эти аргументы слишком абстрактны. А ответа на вопрос, что же означает Евразийский союз и евразийская идентичность помимо взаимовыгодного (что может быть лишь временными состоянием) прагматического партнерства с рядом условий, никто не дает.

Если нет такой евразийской идентичности, то люди на евразийском пространстве не будут ощущать свою принадлежность к чему-то общему и единому. Не будет и отношения к соседу, как к брату. Не будет базиса, который позволяет, несмотря на разные национальности и вероисповедание, быть общностью. Сегодня Евразийский союз не предлагает идеологии, которая была бы привлекательна как мировоззренческая и ценностная модель. Однако без такого развития, союз лишь на базе экономических и даже военных интересов может оказаться весьма хрупким. Тема трудовой миграции – тому пример, как бы ни была она выгодна экономически и каким эффективным рычагом давления на соседей бы ни являлась для Москвы. Люди, воспринимающие друг друга как чужаков, будут на бытовом уровне вместо дружбы народов придерживаться все более ксенофобских взглядов, итогом чего будут становиться истории, аналогичные бирюлевской, а все это в целом будет прицельно «бить» по идее интеграции соседей с Россией.

Глава 3. Элиты и народ: по разные стороны геополитической миссии

Одной из ключевых линий раскола в российском обществе, на наш взгляд, является ценностный разрыв между элитой и остальным населением. На первый взгляд, отрыв элиты от населения связан главным образом с ее привилегированным положением в отношении материального достатка, статуса и властных полномочий. Однако есть более глубокое и парадоксальное отличие: если сформулировать его кратко, то оно заключается в том, что население все еще считает свою страну великой и имеющей миссию в масштабах всего мира, а элиты – нет, элиты рассматривают положение России в мире исключительно функционально, полагая максимальным успехом встраивание России в глобализированный мир как развивающейся страны «не первого эшелона», которая должна отказаться от амбиций застрельщика глобальной мировоззренческой повестки дня, сосредоточившись на своих внутренних проблемах. Элита вовсе не горит желанием видеть Россию как одного из ключевых международных игроков, так как считает себя прогрессивной и прагматичной, а потому мессианские идеи ей кажутся нерациональными и наивными. Можно вспомнить, что идея «нормальной страны вместо сверхдержавы» была одной из мантр развала СССР. Именно она казалась столь привлекательной советской интеллигенции. И сегодня российские либералы не устают призывать к отказу от державных амбиций в пользу хороших дорог и честных чиновников, которые якобы сразу же откуда-то возьмутся после этого признания себя «нормальными».

Недавно было опубликовано исследование экспертов Валдайского клуба «Российская элита – 2020». В данном проекте уже на протяжении многих лет изучаются взгляды представителей властных структур, политических объединений, бизнеса – тех, кто влияет или будет влиять на политическую повестку дня в стране. Авторы отмечают тренд, который не может не вызывать разочарования с точки зрения сужения горизонта мышления респондентов – с каждым годом все большее их число полагают, что национальные интересы России должны быть ограничены только нынешней ее территорией. На 2012 год такое мнение имеют 60% опрошенных. На графике 7 видно, как уменьшается доля считающих, что интересы России шире ее границ («широкие национальные интересы»).

Если в середине 2000-х годов половина респондентов считала, что сфера национальных интересов России включает территорию СНГ, то к 2012 году количество таких ответов резко упало, до 15% (график 8). Что касается приграничных стран (и других ограниченных регионов), то их считают сферой интересов России сегодня 14%. А меньше всех число сторонников концепции, которая предполагает, что сфера российских интересов распространяется почти на весь мир – это лишь 11%.

Авторы доклада отмечают не только факт снижения доли респондентов, которые считают, что сфера национальных интересов России шире ее государственных границ, – более того, динамика изменений ускоряется с течением времени: самое резкое снижение численности сторонников «широкого» определения сферы национальных интересов пришлось на период между 2008 и 2012 годами. При этом, чем младше респонденты, тем уже они определяют сферу национальных интересов страны.

«Соответственно, можно предположить, что постепенно геополитические амбиции, унаследованные от советского прошлого, сменяются более трезвой оценкой существующего положения сил на международной арене. Все больше людей считают, что Россия фактически утратила статус мировой державы и должна сосредоточиться на решении внутренних проблем», – пишут эксперты Валдайского клуба, подчеркивая, что наблюдаемые тенденции к снижению геополитических амбиций элит в значительной мере расходятся с декларируемыми претензиями России на одну из ведущих ролей в международных отношениях, после «Мюнхенской речи», задекларировавшей, что Российская Федерация претендует на статус одного из ключевых акторов мировой политики. Причем Россия неоднократно это уже подтвердила – в южноосетинском конфликте, в реализующемся проекте Евразийского союза, в жесткой позиции недопущения военной агрессии в Сирии.

Как же все это может сочетаться с вышеописанными настроениями элит? Эксперты объясняют это тем, что сейчас вопросы внешней политики курируют представители старших поколений, которые «по советской инерции» склонны более широко рассматривать сферу национальных интересов России. А им на смену идут молодые прагматики, которые полагают, что Россия должна сосредоточиться на решении внутренних задач (и чья позиция, таким образом, не совпадает со стратегией нынешнего президента, явно сегодня демонстрирующего курс на усиление международной роли России).

При этом, в то время как количество сторонников широкого определения сферы национального интереса России падает, по данным доклада, увеличивается число людей, считающих военную силу ключевым фактором международных отношений. В исследовании нет иллюзий относительно либеральных настроений элиты – нет, большинство является сторонниками вертикали власти и достаточно авторитарных методов в политике. Кроме того, в настроениях элит высок уровень антиамериканизма. Вроде бы это какое-то несовместимое сочетание. Авторы исследования делают вывод, что такие элиты рассматривают существующую российскую внешнюю политику не как геополитическое мессианство, в как стремление устранить потенциальные внешние угрозы путем повышения авторитета страны, а также обеспечить защиту национальных интересов, особенно в приграничных районах. И что со временем «в основу проводимой политики ляжет более рациональный подход, и представители внешнеполитической элиты будут руководствоваться, в первую очередь, национальными интересами страны, рассматривая внешнюю политику скорее как инструмент их защиты, а не способ реализации амбициозных геополитических планов».

Другими словами, элиты чувствуют, что вокруг России – вовсе не друзья и соратники, и что свои интересы нужно как-то защищать. А вот понимания, что выстраивание стратегий только защиты, без стратегии рывка и экспансии – это позиция проигрывающего, у них нет. Или есть, но они считают соотношение «прибылей и убытков» для такого проекта не в свою пользу. Подобная позиция стратегически бесперспективна – пусть даже российского оборонного ресурса и в будущем хватит для того, чтобы избежать любых прямых посягательств на ее территории, если Россия прекратит отстаивать свои интересы в других регионах, ее просто медленно и вполне мирно «выдавят» со всех территорий, где она ранее имела влияние.

Истоки подобных настроений российской элиты следует искать в недавнем прошлом. Концепция «нормальная страна вместо сверхдержавы» была ключевой для оправдания распада СССР в глазах интеллигенции. Вот как это описывает в своей книге директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин: «К середине 1980-х годов не только интеллигенцией, но и широкими кругами общества овладело стремление открыться внешнему миру и "жить в нормальной стране". Общее стремление "стать нормальной страной", "стать как все", естественно, поднимало вопрос о том, что такое "нормальная страна" и "кто есть все". … Либеральная интеллигенция мечтала, чтобы Россия, перестав быть советской, стала "нормальной европейской страной". Диапазон моделей простирался от Германии (как исторически и эмоционально наиболее близкого примера) до Швеции или Швейцарии (как наиболее желательного)».

Сегодня очевидно, насколько наивны и безумны были чаяния этих «широких кругов». Впрочем, и сегодня, как в России, так и на Западе, кто-то еще надеется на подобные сценарии. Эксперт European Council on Foreign Relations (ECFR) Яна Кобзева недавно написала: «После окончания холодной войны многие думали, что Россия превратится в большую Польшу и надо просто помочь ей с демократическими реформами». И оказались разочарованы тем, что Россия превратилась во что-то другое, а точнее – вернулась вновь к притязаниям на независимое поведение, несмотря на не вызывающий на Западе сомнения проигрыш в холодной войне.

Для кого-то в России подобный отказ от геополитической миссии мирового масштаба был философией, потому что, в полном соответствии с духом постмодерна, «большие смыслы» должны закончиться и должен был наступить фукуямовский конец истории. А всякая мировая миссия по определению – тоталитарна (разумеется, за одним исключением – кроме миссии демократических перемен).

Другие действительно ограничили уровень своего мышления рациональным и правильным, как им кажется, прагматизмом. Зачем нам миссия, когда есть торговля, военное сотрудничество и прочая конкретика. И вообще, у нас нет врагов, у нас кругом «партнеры». Увы, хотя такое мышление не является каким-то демоническим предательством национальных интересов, оно ущербно в силу своей ограниченности.

Особенно на фоне других государств, которые вовсе не считают нужным ограничивать себя дилеммами «или мировая миссия, или нормальная жизнь». Особенно смехотворно тезисы о необходимости отказа от «сверхдержавности» выглядят на фоне действий и деклараций США, которые не собирались и не собираются отказываться от мессианства. Также и ЕС пытается позиционировать себя как геополитического субъекта с уникальной цивилизационной идентичностью, которую считает вполне вправе (если не силой как США, то моральным давлением) продвигать в другие государства. Заметим, что эти мировые игроки не сомневаются, что их геополитическое мессианство вполне совместимо, и более того, неразрывно связано, с благополучием их граждан.

В отличие от элит основное население России имеет другое мнение. Очень интересные результаты два года назад получили Институт социологии РАН и Фонд Эберта в своем исследовании «Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011). Уже 15 лет остаются стабильными представления о том, какая идея могла бы объединить российское общество. Лидирует бессменно идея единения народов России в целях ее возрождения как великой державы, далее идут идея России как правового государства и идея объединения народов для решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Можно считать такие воззрения россиян наивными или ностальгическими, но получается, что, несмотря на свой критический и даже порой пессимистичный взгляд на настоящее России, в качестве идеала они видят сильную страну, где главенствует закон и справедливость, которая заботится не только о своих гражданах, но и помогает создавать мирное и уверенное будущее для всего мира.